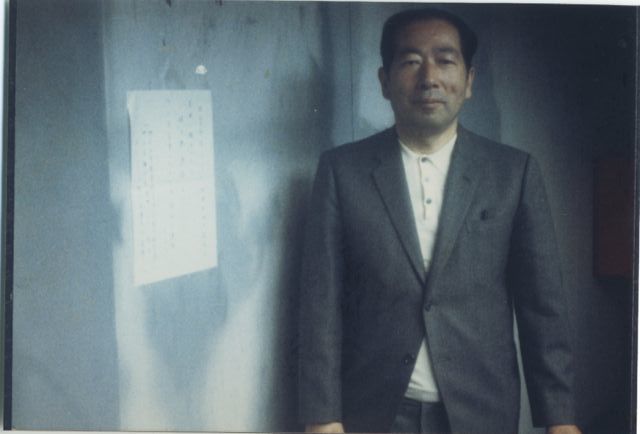

【1990年代中期、神戸大学〈松下研究室〉前にて】 |

◎松下昇既刊パンフ

|

ところで、概念とは、こちらが把握したい時に把握できるのではなく、ある瞬間、否応なしに、こちらを把握してくる本質をもつのではないだろうか。ドイツ語では、概念に相当する言葉はBegriffであるが、これは、begreifen(つかむ)から派生しており、ある示唆を与えてくれる。ハイネも「私は自由の奴隷である」というロベスピエールの告白を引用しながら、「理想が我々をつかむ」時の抗いがたい力について語っていた。(表現集152ページ参照) 前記の〈理想〉は、〈概念〉とは異なる概念であるが、双方を共通に動かす力学が感じられる。この力学をこそ追求しつつ、この概念集の作業をおこなっていきたい。 (概念集・1・・・「概念(序文の位相で)」より) |