|

註一・・・宇宙空間の生存に必要な条件−固定した重力場、空気、水、食料などの供給方法を含む−を(1)とし、監獄での対応条件を(2)とし、この落差〜振幅を止揚しうる資料が資料の原像であり、その資料を作成する手段の欠如のままに無意識に同位相の資料を生きているのが〈大衆の原像〉(むしろ〈存在の原像〉)の条件であろう。 註二・・・早朝の家宅捜索の際に、登校前の幼い娘のランドセルの中に重要な資料を投げ込み警察官の間から悠々と送り出したことがあった。娘に意味を伝える余裕がなかったので、学校で捨てたりしないかと段々不安になったけれども、夕方ぶじに娘と資料がもどってきた。その資料は数年後の娘の誕生日のプレゼントに応用されている。 (以下略。概念集・5《資料の位置》19ページより抜粋) |

生前の可視的表現を読み返しながら書写的にワープロ化し、応用可能なテキストとして掲載していく予定である。裁判資料をはじめ原文はほとんど縦書き文書として出現しており、横書きに変更した場合は印象がかなり違ってくるだろう。また、手元資料の状態によっては読み取れない部分も多いので、誤りに気づかれた方はご一報いただきたい。表現の現場性が幾分かでも伝わることを願う。

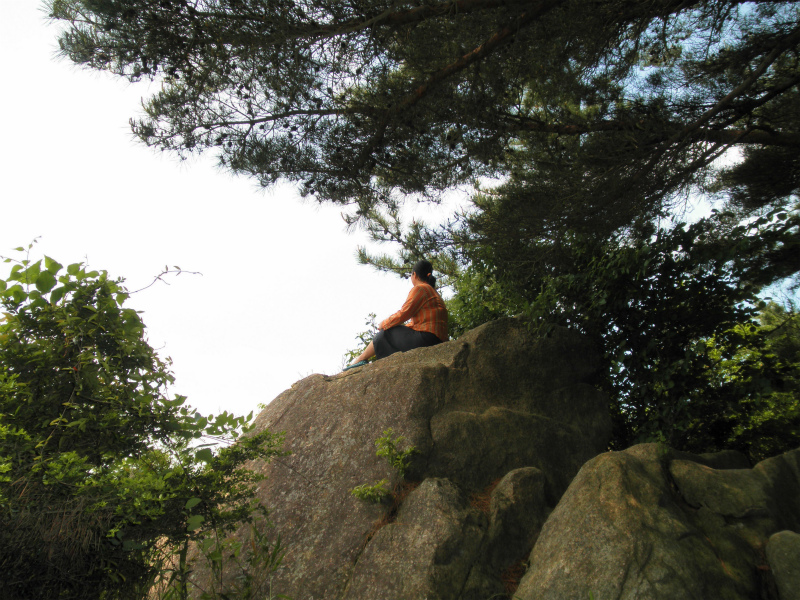

上の写真は六甲の巨岩・油こぶしである。上に座すまやさんは驚くほどその父・昇氏の面影を映していた。2011年6月6日、総勢5名で楽しいひと時を過ごした時の写像である。翌年彼女が逝ってしまうなど誰も想像できない時期のことであった。松下研究室(神戸大教養部A430)からも見え、作品「六甲」に鮮明な印象をとどめる油こぶしは、神戸大学闘争の情況的飛翔の象徴であり、超古代の宇宙船発着基地であったという空想を楽しそうに語る松下の微笑に今も包まれているようであった。

松下昇に関する資料をあげていく手前で、まやさんがインドネシアから届けてくれた手紙を書写しておきたい。人間に対する真っすぐな視線と、その視線の先を歩いている父的な〈もの〉の陰影が浮かんでくる。彼女の独自の表現軌跡は友人や縁者によっていずれ明らかにされるだろう。

永里繁行様

お元気でいらっしゃいますか。いつも大変お世話になり,本当にありがとうございます。

実は,7月に日本に帰ってきていて,もし都合がつけば出来ればお話ししたかったのですが,実現出来ませんでした。お話ししたかったのは,父の事で,母抜きで,と思っていました。

今年の父の命日の10日程前,「いくつか言いたいことがある。」と父が書いた短い手紙を読む夢をみました。父の言いたいこととは何か?それは正確には,ずっとわからないことかもしれません。しかし,少なくとも,私はそれを考えつづけていくことが出来る。また,父と大の仲良しだった幸せな少女時代を持つ私にしか話せない,書き留められない事もあるはずで,そういった事や,父の事でお聞きしたかった事を,お話ししたいと思っていました。母からみた父の事は,高尾氏が聞き取りの形で書き残してくださっている。

読む人を感心させるような文章が書けるというおごりも,また,書こうという気負いも一切持たず,自分に謙虚な文章を,少しずつ書き留めていきたいと思っています。

インドネシアで,唯一と言っても良い優れた作家が,プラムディア・アナンタ・トゥル(Pramoedya Ananta Toer)で,非常におもしろい本が日本語訳にもなっていますので,少しご紹介します。3年前に80才で亡くなっていますが,プラムディアは,新聞記者,知識人として,オランダ植民地時代,日本軍政時代,インドネシア独立後も1999年まで投獄,自宅軟禁させられ,ノーベル文学賞候補にもなった「人間の大地」以下歴史4部作も,牢で書いた,はんぱでない作家です。

その4部作のうち,第2部の「すべての民族の子」(めこん書房、1980年)がインドネシアの歴史,現在も続く問題などをコンパクトに知ることのできる,文学としても優れた本だと思いますので,いつかお時間があれば,読んでいただければうれしいです。

その中の有名な一文をご紹介します。

「謙虚な心で僕は告白しよう:僕は,すでに過ぎた,そして現代の,あらゆる時代からの,すべての民族の赤ん坊だ。生まれた時間や場所,親,は,ただ単にひとつの偶然にすぎず,全く何か神聖なことではない。」(まや訳)。

日本語版は,読んだことはありません。第4部の「ガラスの家」は,体制者にとって不都合だからか,またそういった内容の本は日本では売れないとみたためか,今だにほん訳されていません。

それでは,ご家族の皆様共,お元気でいらして下さい。

インドネシアにて,

2007年9月, 松下まや